- The Dry Fly

- #1 釣れないフライがなぜ生まれるか

#1 釣れないフライがなぜ生まれるか

抄訳 『The Dry Fly – New Angles』

ゲーリー・ラフォンテーン=文

東 知憲=訳

中根淳一=イラスト

「魚がどのように考えているのか想像するのは、科学者にはまったくふさわしくない危険なことだが、一般人には許されている。

そして、それを行なってみた者たちが到達した結論は、さほど的外れでもないように思える」

ブライアン・カーティス『魚の一生』

私のボックスには、一度だけすばらしい効果を見せたフライがちりばめられている。説明のつかない魔力を発揮した瞬間がたしかにあったが、それ以前も以後もぱっとしないパターン。まとめて捨ててしまおうか?2度目を望まずさっさとお蔵入りにするか? そうする人もいる。私はそんなタイプではない。

私も含め、多くのアングラーたちは「釣れるフライ」を探し求めている。特定のパターンの成功に対してはじつに多くの説明が思いつくものだからフライを受け入れるか拒否するという判断をマスができるというのは驚きのように思える。それらの理由はいずれも、場面によって妥当なものだが、ある場面においてマスがフライを受け入れるために必要な理由は1つだけでよい。

当たりフライが生まれる理由は何百もあるので、確率を上げるための1つの方法として、さまざまなパターンを持ち運ぶ、というものがある。世の中に、フライパターンがこれだけ膨大に存在する理由の1つもそれだ。そしてどんなフライでも、いつかどこかで魚が釣れる。

パターン選定に際してもっとも賢いやり方は、その場面でなぜ特定のフライが成功するかという理由ではなく、釣れないときにその理由を理解することだ。マスがドライフライに反応する理由は何10もあるが、魚が反応しない大きな理由は1つしかない。

潜水調査を行なってみると、フライを見た魚がそれを受け入れる、ないし拒絶するさまを観察できる。マスは本物の虫も拒絶することがあるのには驚いた。通常とは異なる動き、遮られた見え方などによるのだろう、途中まで浮かび上がってUターンしてしまうのだ。

私の釣り仲間であるトム・プールは、潜水して仰向けになり、浮かび上がるメイフライを観察しているときにこのことに気づいた。「風だよ」とトムは言う。「ダンが風で水面を横滑りすると、魚はライズの途中で止めてしまう。そういうことだと思うよ」。

それから数週間、私たちは無風であっても風があってもビッグホール・リバーのライズを釣り、彼の理論を確認してみた。胃の内容物を吸い出てみると、捕食パターンにはあきらかな違いがあった。

無風の日 ダン44% イマージャー56%

強風の日 ダン27% イマージャー73%

完全に羽が抜け、水面に乗るダンは、風の日にはマスにとってあまり魅力的なターゲットではないようだ。体をほぼ水面から浮かせて軽やかに乗るダンの姿は、ほんの少しでも水面が波立っていると、マスからはとても見づらい。つむじ風のような強風は、ダンを横滑りさせてしまい、マスにとって捕食が難しくなる。

ダイビンググループのメンバー全員が、水中からの観察でこのことに気づいた。私たちが風の強い日に使うのは、ドライフライではなく、体を水中に沈めたイマージングニンフのパターンだ。

そして私たちは、フライパターンに関する実験のなかで、成功ばかりでなく失敗の原因に関しても考え始めた。

潜水観察ができるなら、このプロセスは容赦ないほど手っ取り早い。イミテーションは、本物にまぎれて頭上を流れてくるから比較は簡単だ。よいイミテーションを考えついたと思うなら、ハッチの最中にライズするマスの真下に陣取って、そのフライが受け入れられるか拒絶されるか確認するのだ。

我が潜水グループの最若手はトーリー・ストシック。80年代カリフォルニアのポップ・カルチャーを引きずるトーリーは、このプロセスを「チョー簡単」と理解した。釣れ方の違いが決定的に明らかなら、その理由なんて知る必要ある?というのが彼の言いぶんだ。

ビッグホール・バレーの夏の宵。バーのドアは開け放たれ、網戸だけがカやブヨを防ぐ。テーブルの上にある窓の外には巨大なガがばたばたと羽ばたき、ワイズリバー・クラブの煙草っぽい空気が喧噪に満たされる中、トーリー・ストシック、トム・プール、グラハム・マーシュそして私はビールのグラスを傾けながら、ビッグホールを案内する2人のガイドたち(仮にバックとデュークとしておこう)のフライ談義を聞いていた。

私は、ビッグホールのフロートトリップを案内した経験もあるので、セレクティブな魚が多いといわれるこの川でも、動くボートからアトラクターパターンを投げる釣りが有効な理由が分かっていた。潜水観察はもっぱらイミテーションパターンに限られてはいたが、川でドリフトボートを漕ぐ体験は、私の釣り哲学の中に、鮮やかな色をした、抽象的なパターンが入る余地を残していた。

トムもグラハムも、釣り場によってはアトラクターを使う価値を認めていた。しかしトーリーは、ウルフパターン各種、トルード、レネゲードなどを使うことに我慢ができないようだった。「その手のフライは大っ嫌いだね」と言ったものだ。

トムは付け加えた。「つまり俺たちが言いたいのはこういうことさ。あんたら、サーモンフライがハッチする時にアトラクター・パターンは使わないだろう? 水位が低くなり釣りが難しくなってきたとき、メイフライやカディスのハッチの最中にロイヤルウルフを投げる理屈はないってことさ」

ジュークボックスから絶え間なく音楽が流れていたとはいえ、私たちの話はほかのガイドや釣り人を引き付けはじめた。椅子を引きずってきて近くに座るものも、立ったまま寄ってくる人もいた。「たしかにな」と思想よくデュークが言った。バックが補う。「そう、だからこそ君たちに僕らのメイフライを比べてもらって、どっちがよいか決めたいんだよ」。

釣り人たちは、バックのこの物言いに誰も驚くことなく、私たちを取り巻いていた。彼らは私を見ているのだろうか? グラハムはなぜ、私の首に腕を巻き付けて耳元でこうささやくのだろう? 「どっちのパターンも釣れなかったらどうするよ? フライの問題になると思うか?」 トーリーは、デュークとバックが巻いた2本を掌に乗せる。「決めるのは魚だ。俺たちじゃない」。

私の逃げ道はいったいどこに? 「なあ、俺たち4人全員が同意しないとやらないぜ」というのが精一杯だ。

トーリーは「やろう」と言った。

トムも「そうだな」。

決めかねているグラハムは、肩をすくめて立ち上がった。手洗いに行くためにバーの裏手に回ると、それぞれ「セッター」「ポインター」と書いてあるドアの前で立ち止まり、どちらにも入らずテーブルにとって返した。「やるか」。

翌日の朝10時、バーにいた者たちの一部が、大きなアバットメント・プールの岸に集まった。グラハムとトムは、同じタックルを2セット用意した。デュークとバックではなく、彼らが実際に釣りをするのだ。彼らはこの釣り場と魚をよく知っており、磨き上げられた腕前は同じ程度だった。潜水夫役はトーリーと私が引き受ける。

デュークのフライはミンクヘアのテイル、ディアヘアをモノフィラのリブで縛り上げたボディ、そして厚く巻いたハックルを備えていた。ウイングはない。ハックルの下はV字に刈り込まれている。

バックは、デュークのタイイング技術を持ち合わせていない。フライはぼさぼさで、#16フックには不似合いなほどだ。テイルはディアヘアを2束に分けたもので、まっすぐに付いていない。ヤーンを巻いたボディーは、あきらかに太すぎと思える。ムースヘアのウイングは、仮にこれほどオーバーサイズでなければ、ハックルに埋もれてしまうと思われるショボいボリューム。ハックルは、良質なグリズリーの前部に、ファイバーが長く軟らかいグラウスのフェザーをぱらりと巻いてある。

水に入る前に、私は彼らに伝えた。「あんたたちのフライは、もっと流れの速いところのほうがいいと思うけどなあ。このプールは違うんだ」。

バックはにやりと笑った。「僕のフライでもたくさん釣れたよ」。

スモール・ウエスタン・レッドクイル(Rhithrogena undulata:日本のヒメヒラタカゲロウの近縁種) のハッチが盛り上がってきて、魚はすでにメインの太い流れと反転流の間にある泡のラインに並び始めていた。トーリーと私は、何尾かを追いやりながらも真下に回り、本隊を驚かせることなく水底に陣取った。

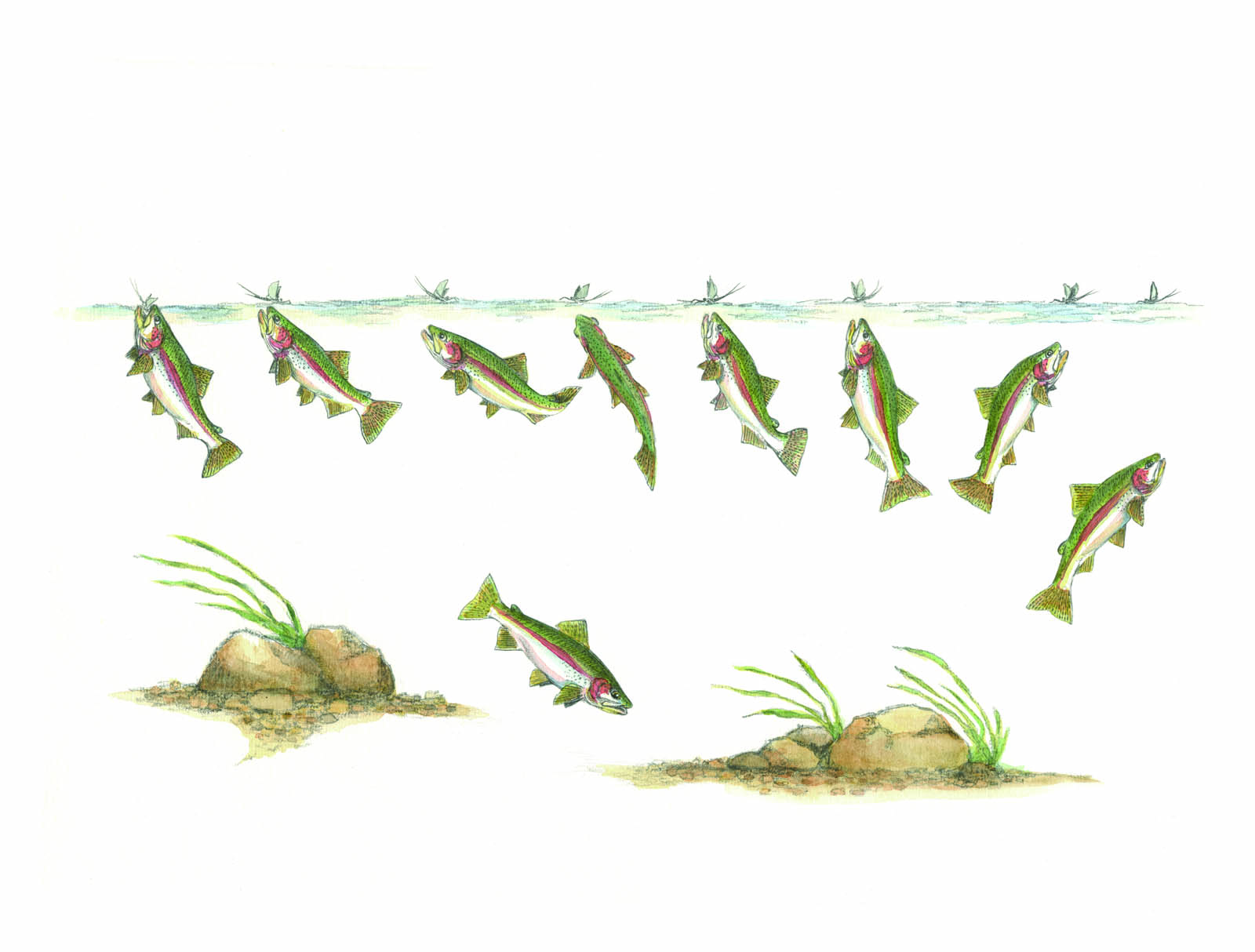

マスは、流れてくるフライを段階的に確認する。ライズの全体的な流れは、時として頭をかきむしりたくなるような綿密チェックを経て、最終的には「プイッ」で終わることもまれではない

私たちが位置に付くと、釣り担当者の2人が、100ヤードの長さがあるこのプールの下側から、5投交代を繰り返して釣り始める。私たちより下流で、どちらも1尾ずつ小さなマスを掛けたが、恐れを知らないこれらの小さい魚を相手にしていても、片方のほうがあきらかにストライクが多かった。私たちが陣取る最高の場所を流すと、バックのフライには最初のまっとうな魚、つまり14インチのレインボーが掛かった。

水中でもジェスチャーで話を続けようとするトーリーは、その魚がファイトする間は黙り込んでいた。そして「気にすんなよ。どっちのフライも効きやしない、あと10分でボランティアは終了さ」。

しかし、バックのフライは効いた。デュークのフライは、最初の小さなマス1尾だけ。これから示すスコアは、掛かった魚の数ではなく、私たちが水中で観察した結果に基づいている。フライがマスの視野に入った場合、それは「認識」と分類。マスがフライめがけて浮き上がってきたら「興味」。ライズを完了してフライを口にしたら「受入」。それから後に魚がフックから外れようが、ティペットが切れようが関係はないことにした。

認識 興味 受入

デュークのフライ 12 3 1

バックのフライ 8 6 2

バックのフライを見たと思われる8尾のうち、6尾が興味を示したというのは、水面を膨大な数の本物が流れている状況を考えれば、にわかには信じられないほどの高率だ。その6尾のうち4尾は、フライを口にすることなく急にUターン。明らかに拒絶である。このパターンが魚の視野に入ってきたとき、それが持つ不自然さが注意を惹いたのだが、近くに寄ってきたときにはまさにその不自然さ、あるいは別の要因によって拒絶が起きたのだ。しかし、どんな腕利きフライフィッシャーであっても、よいドリフトでフライを見せることができた魚の三分の一が釣れたら満足するはずだ。

水から上がった後、トーリーの第一声はこうだった。「バックのウサギ耳フライには、なにか特別な魅力があるんだな」。

デュークはそれが気にくわなかった。「グラハムは、俺のフライをうまく流せていなかったんじゃないか?」

トーリーが答えようとするのをさえぎって、私は説明を試みた。「それは関係ないよ。グラハムとトムがミスをしたら、私たちはすぐにわかったから。単純に、バックのフライに興味を示す魚のほうがずっと多かったんだ」。

「俺のフライのどこが悪かった?」とデューク。

「わからない。見たところ、どっちも本物とは違っていたからね」。

トーリーは、今回は私に遮られずに言った。「失敗作は気にすることないさ。捨てちゃえばいいんだから」。

通常、失敗するのはフライではなく釣り人のほうだ。しかしフライフィッシングは決して、プレゼンテーション VS フライチョイスの対決ではない。フライが落ちるのと同時にドラッグがかかってしまうようなビギナーであっても、万が一うまく流れたときのために、適切なパターンを結んでおかなければならない。

マスは、昆虫が凹ませる水面の形を選択的に見分けることはしないようだが、銀色の膜にできたこの凹みは、何かが流れてくると伝える。水中から見ると、環境光の色を受けて輝いているだろう。夕暮れ時になると、この縦部分は濃いオレンジ色に燃える。本物の昆虫(ないしフライ)の色には関係がない。夕焼けの環境光に由来するものだ。ある時点で、1つのフライしか効かないということはまれだ。ハッチの最中であっても、魚が口にするフライパターンは通常何種類かあり、その成功率は異なる。とはいえ、正しく流せていないフライは、ほとんど見込みがない。だからこそ私はプレゼンテーション主義者を自認するのだ。アングラーがすべてのことを完璧にやり、それでもマスがフライを口にしなかったとしよう。さて、なぜだろう。